Ce n’est pas la présence d’un grand nombre de réservoirs déplétés qui explique qu’il y ait des programmes européens de CSC en Norvège. Les réservoirs pétroliers en fin de vie ont en effet une capacité de stockage plus faible que les aquifères « vierges ». S’il y a tant de projets de CSC, c’est que les Norvégiens ont une grande expérience dans le domaine de l’exploration. Pour déterminer si un aquifère est exploitable en CSC, il faut en effet évaluer ses propriétés : sa porosité, sa pression et sa perméabilité son étanchéité, ce qui est en fait exactement la même chose que ce que l'on fait dans l'exploration pétrolière et gazière. Avec le CSC, l'accent est mis un peu plus sur l'ingénierie des réservoirs. Mais avant tout, il existe en Norvège une réelle volonté politique de développer les technologies de CSC et des chaînes de valeur à grande échelle, ainsi que des cadres réglementaires plus incitatifs qu’ailleurs.

Développer les infrastructures de CSC

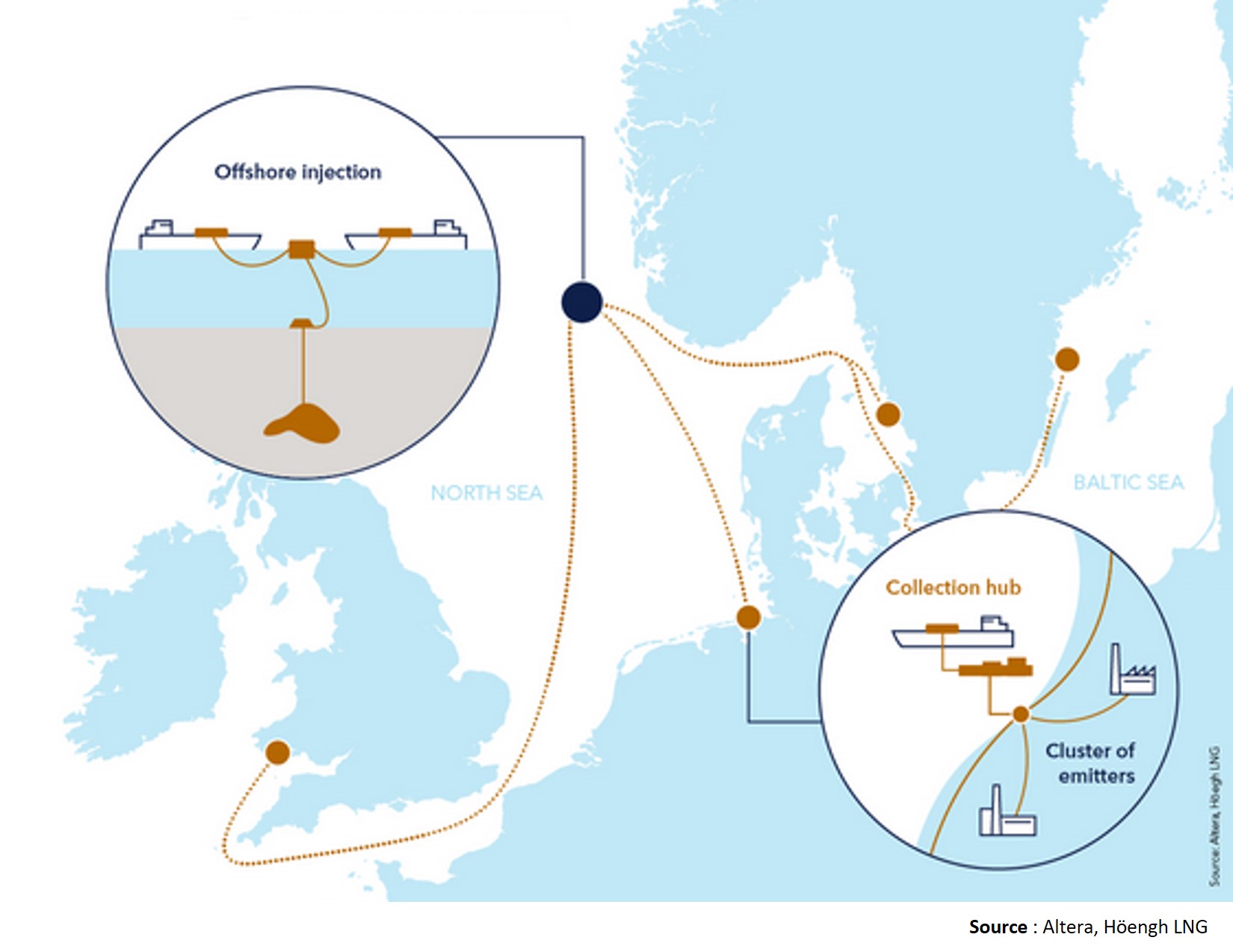

Le secteur du CSC est actuellement très actif, et plusieurs projets, alliances commerciales et nouvelles entreprises voient le jour. Il existe deux principaux projets à connaître : Longship et Stella Marris. Leur originalité : une approche « hub and cluster » permettant de transporter de manière souple, efficace et rentable de très grandes quantités de CO2entre les sites de captage (entreprises émettrices) et les sites de stockage. Grâce à la mise en place des partenariats régionaux transfrontaliers et une coopération accrue entre les gouvernements et l’industrie, cette approche doit permettre de réaliser des économies d’échelle et d’optimiser les coûts.

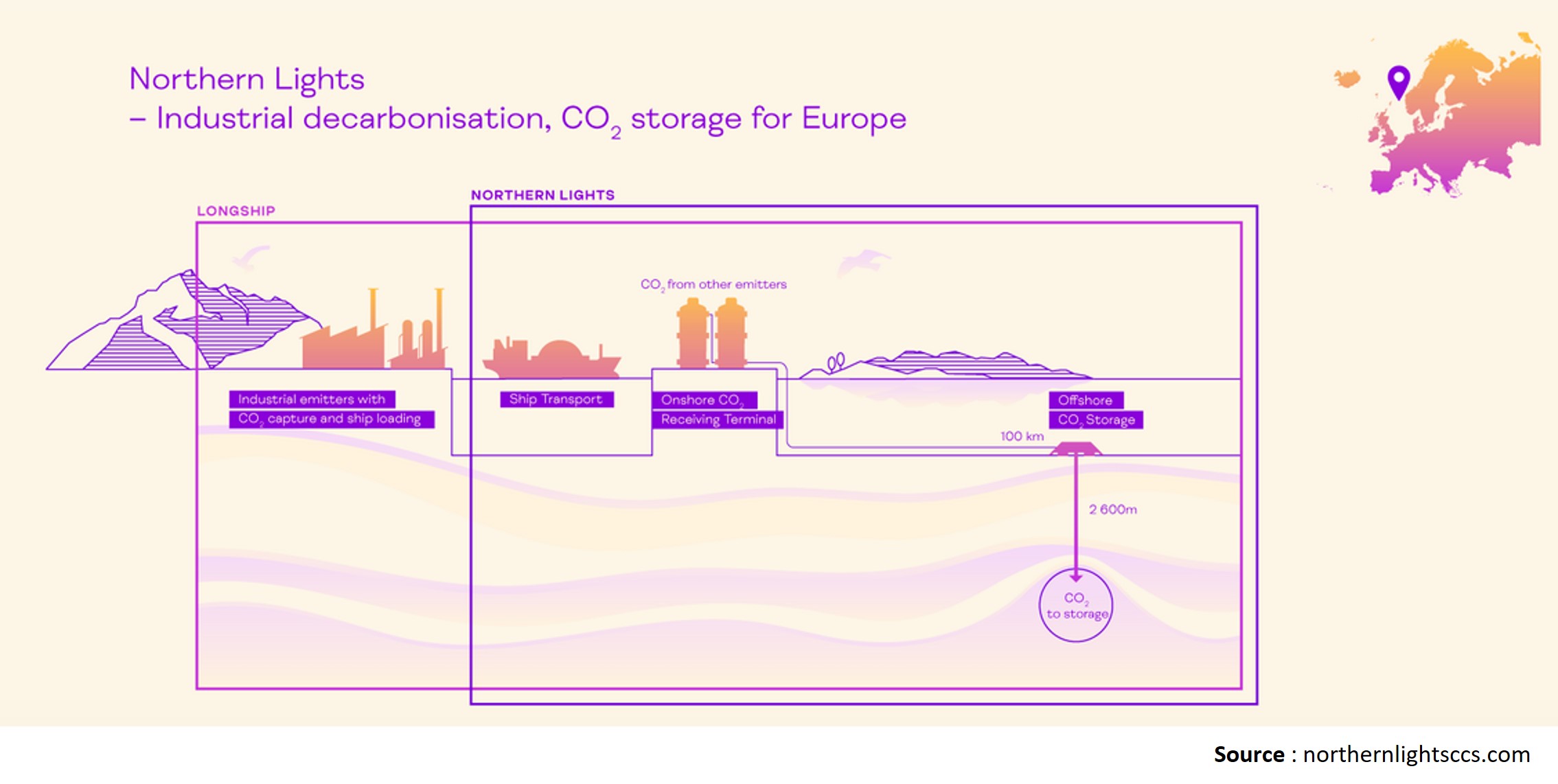

● Longship (dont fait partie le projet Northern Lights)

Longship est le nom du projet de CSC à grande échelle lancé en 2020 par le gouvernement norvégien et

Gassnova. C’est le premier projet européen destiné au développement d’une chaîne de valeur du CSC nécessaire pour respecter les accords de Paris. Son ambition est d’ouvrir la voie à d’autres projets, et de montrer que les technologies CSC peuvent être techniquement efficaces et commercialement avantageuses pour les entreprises européennes. Pour l’instant, Longship vise à capter et séquestrer 800 000 tonnes de CO2émises par deux grandes entreprises norvégiennes : la cimenterie Norcem à Brevik dans le sud du pays, et l’incinérateur de déchets exploité par Fortum et basé à Klemetsrud, près d’Oslo. La société Fortum Varme a récemment été rachetée par une coentreprise (entre le fonds d'investissement privé HitecVision, Hafslund Eco et Infranode), ce qui garantit la réalisation du projet. Le projet est dimensionné pour pouvoir progressivement augmenter ses capacités et traiter à terme les émissions d’autres entreprises européennes.

L'estimation actuelle du coût du projet Longship est de 2,5 milliards d'euros, dont 1,7 milliard d'euros sera pris en charge par les contribuables norvégiens.

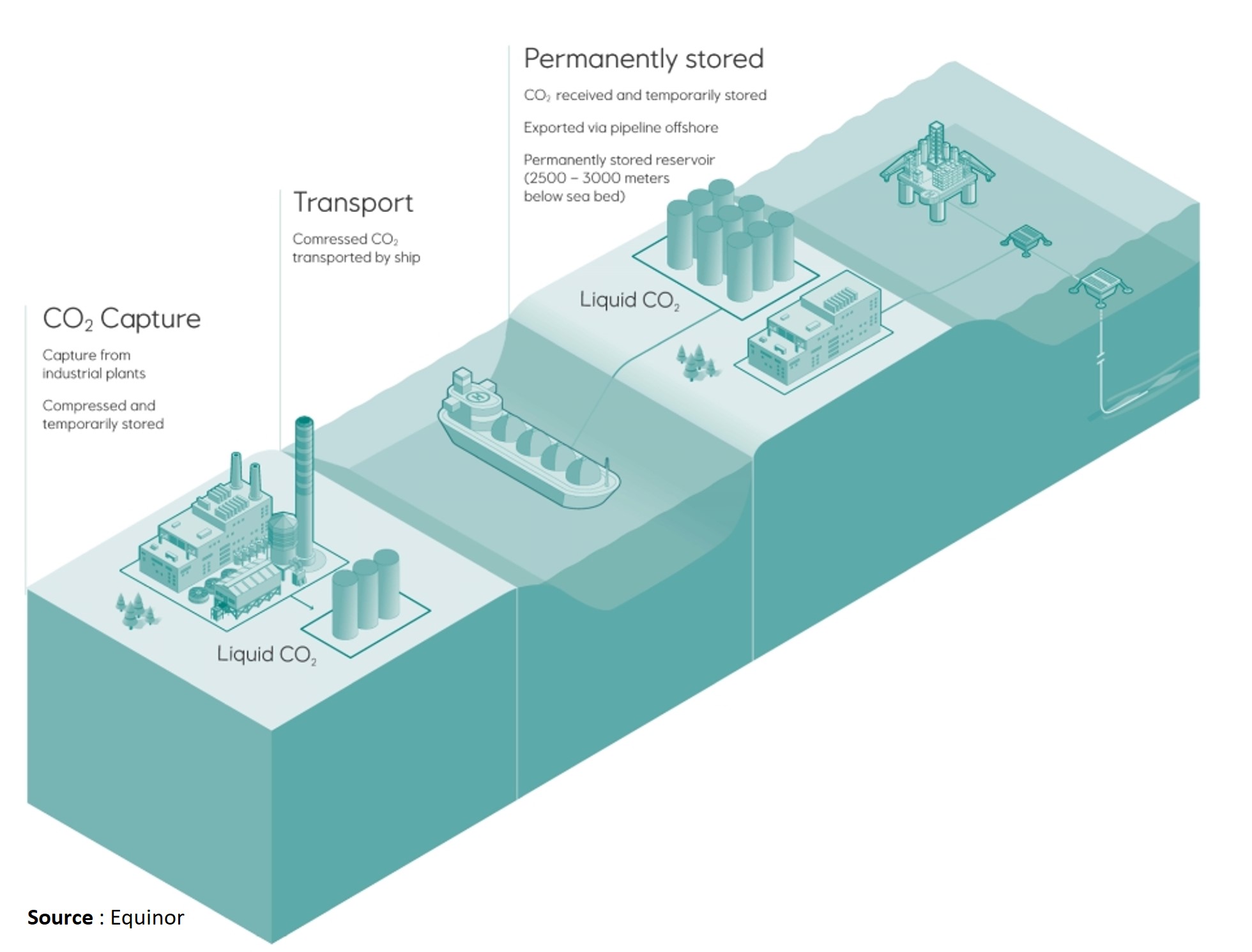

Northern Lights est le volet « transport et stockage » du projet Longship. C’est une société créée par le pétrolier norvégien Equinor, l’anglo-néerlandais Shell et le français Total Énergies. Elle vise mettre en place les infrastructures pour transporter le CO2 liquéfié de Norcem et Fortum par bateau vers un terminal situé dans la commune de Øygarden, à l’ouest de la Norvège, puis de l’acheminer par pipeline vers un aquifère salin situé à 2600 mètres sous le fond marin. L’objectif de Northern Lights est d’injecter 1,5 million de tonnes de CO2 par an en 2024 et d’augmenter progressivement les capacités pour être en mesure de passer à 5 millions de tonnes par an.

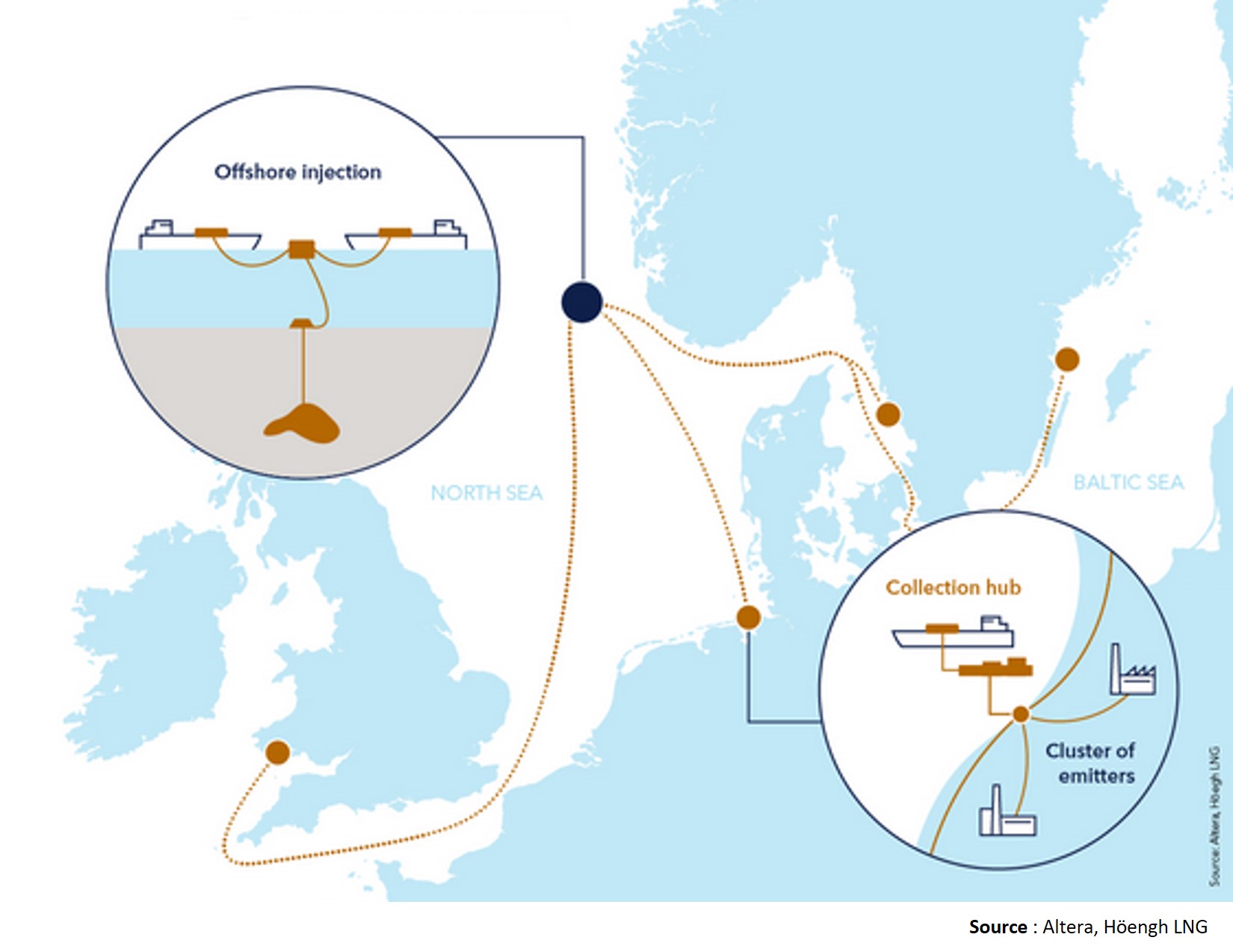

● Le projet de CSC Stella Maris

Initié en 2019 par les entreprises

Altera et

Höegh LNG, financé en partie par

Gassnova, le projet Stella Maris vise à mettre en place une logistique de collecte, de transport et d’injection à grande échelle pour permettre aux industries d’avoir un accès facilité à des solutions de CSC. Ces solutions, qui vont du chargement au port jusqu’à l’injection dans des réservoirs offshore, se veulent compétitives et rentables, souples et évolutives ; elles seront proposées à des entreprises européennes individuelles, grandes et moins grandes, à des groupements d’entreprises ou à des gouvernements.

Des stations flottantes (hubs intermédiaires) situées à proximité des centres industriels émetteurs terrestres européens vont permettre la collecte et le stockage du CO2, puis son déchargement dans des navettes alimentant une station de pompage flottante. Cette station d’une capacité de 73 000 m3, appelée FSIU pour Floating Storage and Injection Unit, permettra l’injection en continu du CO2 dans des réservoirs aquifères salins sécurisés et permanents.

À la différence du projet Northern Lights qui est confiné à un pipeline, le projet Stella Maris a recours à des navettes et à des unités flottantes chargées d’injecter le CO2 dans des réservoirs éloignés des côtes ; ceci lui confère une plus grande flexibilité. L’objectif est de séquestrer 10 millions de tonnes de CO2 par an dans les sous-sols, soit 20 % des émissions de la Norvège. Le concept de Stella Maris pourrait être appliqué à toute région disposant d’une capacité de stockage en mer. Si 1000 unités comme celle de Stella Maris étaient mises en place dans le monde d’ici 2050, il pourrait être possible d’atteindre les objectifs de Paris.

Véronique Molénat